『代表取締役等住所非表示措置』をやってみた

令和6年10月1日より、『代表取締役等住所非表示措置』という制度が施行されました。

いままでは、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所は、登記事項証明書(いわゆる会社謄本)に必ず記載されていたのですが、令和6年10月1日以降は、住所の一部を非表示にすることが選択可能となりました。

今回は、早速1件お手続きのご依頼をさせて頂きましたので、備忘録も兼ねてご紹介いたします。

この制度には、代表取締役等の住所を隠すことが出来るのでプライバシー保護というメリットがありますが、デメリットも多く存在します。

☑代表取締役などのプライバシーを保護できる

住所の一部が非表示となるので、自宅を特定されるリスクが抑えられ、安心して会社経営を行うことができます。

☑融資を受ける際の不都合

金融機関は、融資に関する審査を行う際、代表取締役の資産状況や信頼性を重視するため、代表取締役の住所は資産状況や信頼性を審査するうえで、重要な項目のひとつとなります。

したがって、代表取締役等住所非表示措置の申出を行い、住所が非表示となることで、追加の証明書が必要になり手続きの手間が煩雑化し時間がかかったり、場合によっては審査が困難であるとして融資を拒否されてしまう可能性があります。

※各金融機関によって対応が異なりますので、確認が必要です。

☑取引や手続きにかかる手間が煩雑になる

不動産の売買取引や、法務上の手続き等を進める際、代表取締役の住所を証明する必要があるため、登記事項証明書の提出が必要となります。

したがって、代表取締役等住所非表示措置の申出を行うと、追加の証明書が必要になる等、取引や手続きの手間が煩雑化し、時間とコストがかかる可能性があります。

☑表示を復活させるためにも手続きが必要

代表取締役等住所非表示措置の申出を行った場合、改めて住所の表示を復活させるには「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出」を提出する必要があります。これは単独で行う事が可能ですが、司法書士に依頼すると費用が発生することがあります。

☑代表取締役等の住所変更登記義務を失念してしまう可能性がある

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記簿には住所全体が記載されており、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役などの住所に変更が生じた場合にはその旨の登記の申請をする必要があります。

登記を失念してしまうと過料が科せられてしまうため、ご注意ください。

非表示措置の申し出はいつでもできるわけではありません。

また、そのタイミングごとに、非表示の対象になる代表取締役も異なります。

代表取締役が複数いる場合は、全員が申出可能という訳ではないので注意が必要になります。

| タイミング | 対象になる代表取締役 |

|---|---|

| 設立 | 設立時代表取締役 |

| 代表取締役の就任(重任) | 就任(重任)する代表取締役 |

| 代表取締役の住所変更 | 住所変更する代表取締役 |

| 管轄外本店移転 | 新管轄で登記される代表取締役 |

代表取締役住所変更のご依頼を頂いたお客様に、『代表取締役等住所非表示措置』の制度が始まったことをお伝えすると、ぜひ手続きを行いたいとの希望がありました。

勿論、メリットだけではなく、デメリットが多くあることもお伝えしましたが、お仕事柄、ぜひ自宅住所を非表示にされたいとのご希望です。

必要になる書類の4つのパターン

申し出を行う際に特に大切なことは、添付する書類です。

上場会社かそうでないか、既に非表示措置を講じているかどうかで以下のように変わります。

| 非上場会社 | 上場会社 | |

| 非表示措置は

講じられていない会社 |

・本店の実在性証明書 ・代表取締役の住所証明書 ・実質的支配者の本人特定事項証明書 |

・上場会社と認めるに足りる書面 ・代表取締役の住所証明書 |

| 既に非表示措置が

講じられている会社 |

・代表取締役の住所証明書 | ・代表取締役の住所証明書 |

今回お手続きさせて頂いたのは、非上場株式会社でしたので、

・本店の実在性証明書

・代表取締役の住所証明書

・実質的支配者の本人特定事項証明書

が必要になりますが、それぞれどのような書類なのかを説明します。

〇本店の実在性証明書

これは、会社の本店が実在していることを証明する書類です。

この書類には2つのパターンがあります。

➀登記申請をする資格者代理人による証明書

登記申請を行う資格者代理人(司法書士など)が証明するパターンです。

・「現認」として、実際に登記上の本店所在場所に赴いて確認する方法

・「郵送」として、登記上の本店所在場所宛てに、書留郵便などの転送不要郵便物などとして送付して確認する

などの方法があります。

代理人は、「現認」か「郵送」の方法で本店が実在することを確認した日時や具体的な方法を記載した上で、捺印をして証明書を作成します。

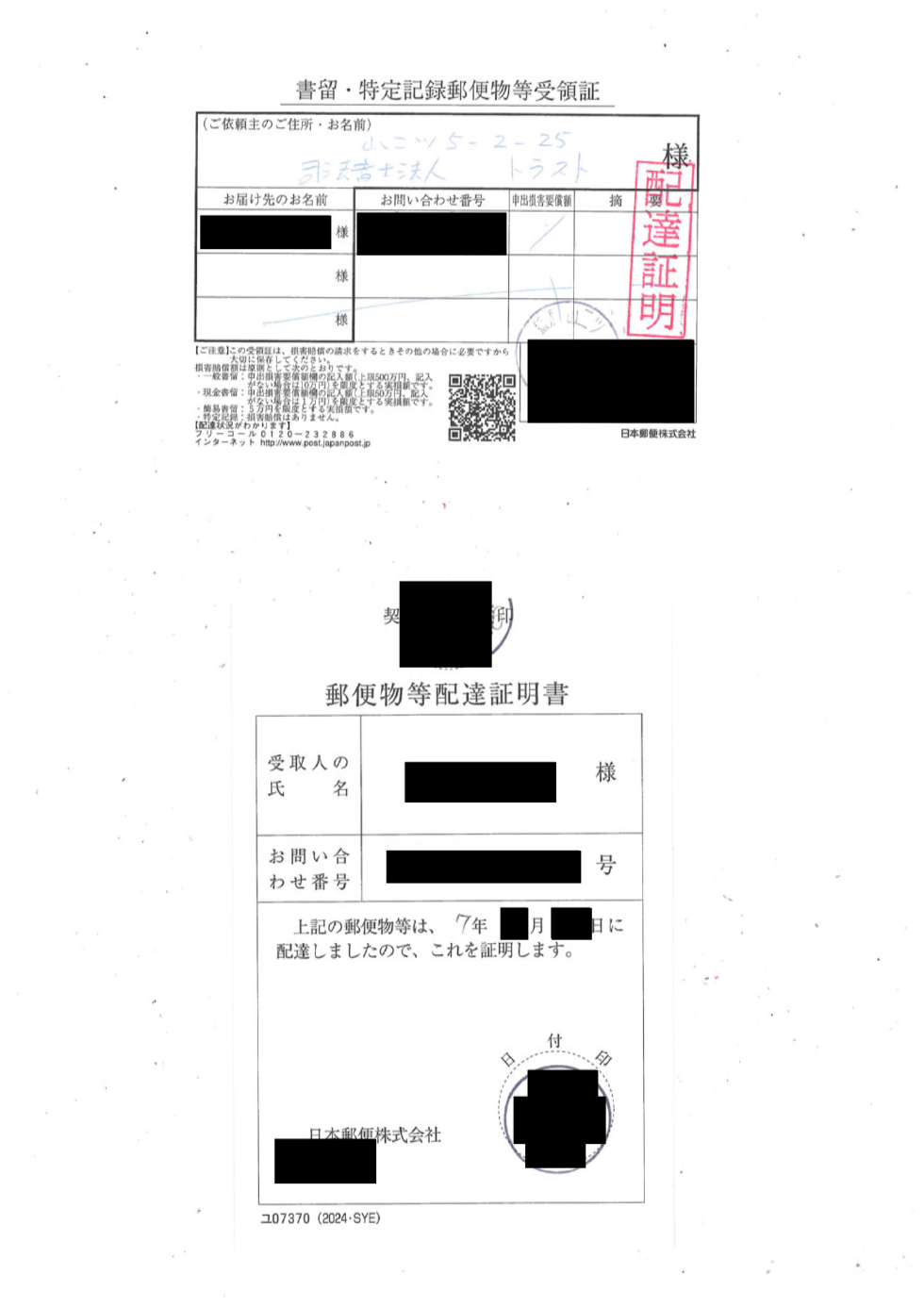

② 配達証明書+郵便物受領証のセット

郵便の配達証明を利用するパターンです。

この場合、登記されている会社の商号とその本店所在場所を送付先として記載した書類を、書留により、配達証明郵便として送付します。

差出時に郵便局から交付される郵便物受領証(依頼主と届け先のどちらも記載されているレシート形式のもの)と、配達後に送られてくる配達証明書の2つがセットで証明書になります。

今回は、こちらを利用し手続致しました。

〇代表取締役の住所証明書

非表示を求める代表取締役の住所を証明する書類です。

一般的には、

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・戸籍の附票

・運転免許証のコピー

・マイナンバーカードのコピー

などが該当します。

※登記申請書に記載される氏名・住所と同じ住所が記載されていることが必要なので、住所変更の登記申請に合わせて申し出をする場合は、転居届や転入届を提出した後の住民票等が必要となります。

今回の手続きも、住所変更と一緒に行う手続だったため、新しい住所の住民票をご準備頂きました。

〇実質的支配者の本人特定事項証明書

会社の実質的支配者の本人確認に関する書類です。

一般の方にはあまり耳馴染み言葉ですが、法人の事業経営に支配的な影響力を有する個人を指します。つまり、大株主などになります。

これを証明する書類は、4つのパターンが認められています。

➀ 資格者代理人による証明書

登記申請をする司法書士による証明書です。

② 設立時の定款認証時に公証役場が発行する申告受理及び認証証明書

会社の設立時の定款認証の際に、公証役場から発行される「申告受理及び認証証明書」を提出する方法です。

ただし、この方法は、設立日の属する年度またはその翌年度に手続きをする場合のみに限られます。

③ 実質的支配者に関する宣誓供述書

代表取締役が実質的支配者の本人特定事項を記載した書面について、公証人の面前で真実であることを宣誓した上で、公証役場から認証を受けた書面(いわゆる宣誓供述書)を提出する方法です。

ただし、この書類も登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限られます。

また、宣誓供述書は代理では行えませんので、必ず代表取締役本人が公証役場に行く必要があります。

④ 実質的支配者リストの保管の申出

この方法は、①~③とは異なり、書類を提出するものではありません。

管轄法務局に『実質的支配者リストの保管申出』を行い、それを交付してもらいます。

ですが、この『実質的支配者リストの保管申出』は、登記申請(+非表示の申し出)と同時にできないので、あらかじめ『実質的支配者リストの保管申出』をしておく必要があります。

代表取締役の住所変更と同時に申出を行う場合、

登記申請書の『その他の申請書記載事項欄』に下記内容で記載しました。

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。

なお、申し出るに当たって、

・株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証

・住民票の写し

・資格者代理人による証明書

を添付します。

記

資格 代表取締役

住所 新潟市中央区山二ツ五丁目2番25号

氏名 トラスト太郎

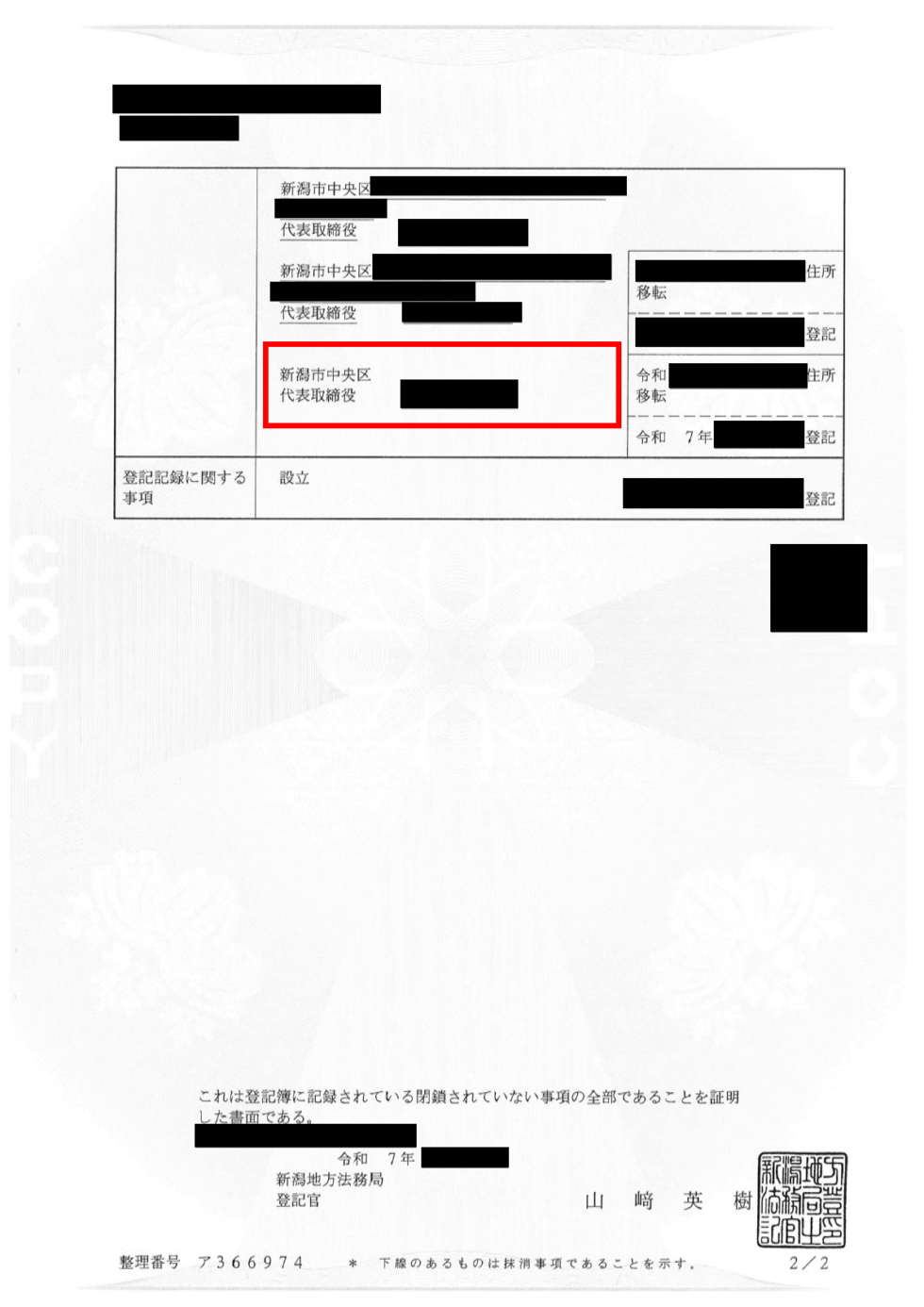

登記完了予定日に無事に登記と非表示措置が完了致しました。

このように、今までは代表取締役の住所が全て表示されていましたが、

『代表取締役等住所非表示措置』を行う事で、中央区までしか表示されていません。

いままでの住所は下線が引かれるのみですが、今回は代表取締役の住所変更を一緒に行ったため、新しい住所についての情報は非公開となります。

最初に記載したとおり、非表示措置にはデメリット・注意点があるため、申し出を行う前にしっかり確認しておきましょう。

➀ 融資や与信審査への影響

株式会社東京商工リサーチ調査によると、金融・保険業において「与信管理がしにくくなる」との回答が約5割あるとされています。

与信調査では、問題のある人物や不動産の所有者と代表者が同一かどうか等確認されるのですが、登記で代表者の住所が非表示となることで、現状より調査に負担が生じてしまうためです。

今後、各金融機関等においても対応が変わっていくかもしれませんが、現時点においては、登記事項証明書等に代表取締役の住所が表示されないことで、融資を受けるにあたって不都合が生じる可能性があると思われます。

② 必要書類の増加

登記事項証明書等に代表取締役の住所が表示されないことで、取引時に必要な書類が増加する可能性があります。この場合は、代表取締役の住所を証明するために、会社の印鑑証明書や代表取締役個人の住民票の写しなど、別の書類を追加で求められることが考えられます。

③ 過去の住所は非表示にできない

住所の非表示は、現に効力のある代表取締役の住所のみが対象となります。つまり、過去のすべての住所が非表示となるものではありません。

そのため、住所変更を伴わない重任登記と同時に、代表取締役等住所非表示措置の申出をする場合は、直前に登記されていた住所は、現在の住所と同じであっても非表示とはなりません。

④住所が変更になったとき

非表示措置をした場合でも、その後に代表取締役の住所に変更が生じたときは、住所変更登記が引き続き必要となります。

この場合、住所変更登記と一緒に再度代表取締役等住所非表示措置の申出が必要となるので注意が必要です。

住所を変更しない限りは継続されますので、代表取締役の重任や管轄外本店移転の登記申請だけであれば、改めての申し出は必要ありません。

また、自身がどこまで住所変更登記を行ったか分からなくなってしまう可能性もあります。

登記を失念してしまうと過料が科せられてしまうため、ご注意ください。

今回、お客様のご要望で非表示措置を行いましたが、デメリットも多くあるため、世間でもまだ手続数としては多くないようです。

しかも、過去の表示はそのままになるので、引越しをして住所変更のタイミングで申し出をするのが現実的かもしれません。

信用問題にも繋がってくるので、弊所では積極的にはオススメしていませんが、プライバシー保護の観点から非表示措置を行いたい場合はぜひご相談ください。

申し出ができる状態なのか、そもそも手続したほうがよいのかどうかなど、考えるポイントが複数あります。

そんな時はぜひ司法書士トラストにご相談ください。