権利義務取締役が代表取締役に選任された!?

先日、別件でご依頼を頂いているお客様の履歴事項全部証明書(会社謄本)と定款を確認したところ、役員の任期が約1年前に既に切れてしまっていることが発覚致しました。

このまま放置すると過料※が発生してしまうため、速やかにお手続きすることをお勧めしたところ、ぜひ直ぐにでも登記申請をして欲しいとの事でご依頼を頂きました。

行政法規上の義務違反に対して、行政上の秩序を維持するために少額の金銭を徴収する行政罰です。

同じく金銭の納付を命じる罰則で、全く同じ読み方の「科料(かりょう)」というものがありますが、こちらは刑事罰になります。

それぞれを区別するために「過料」は「あやまちりょう」と呼び、「科料」は「とがりょう」と呼ぶことがあります。

いつも通りのシンプルな登記だと思い、すぐに書類作成して申請させて頂きます!とお伝えしたのですが、よくよく会社謄本を確認してみると、状況が少し複雑になってしまっていました。

お客様に確認したところ、直近1年以内にご自身で登記をされたそうです。

お客様ご自身で登記されることについては全く問題ないのですが、内容をよくよく確認してみると、役員の任期や状態が複雑になってしまっていたのです。

一つ一つ状況を読み解いていくことで無事に登記完了しましたが、司法書士以外では見落としてしまう事もあるため、今回は備忘録もかねて紹介させて頂きます。

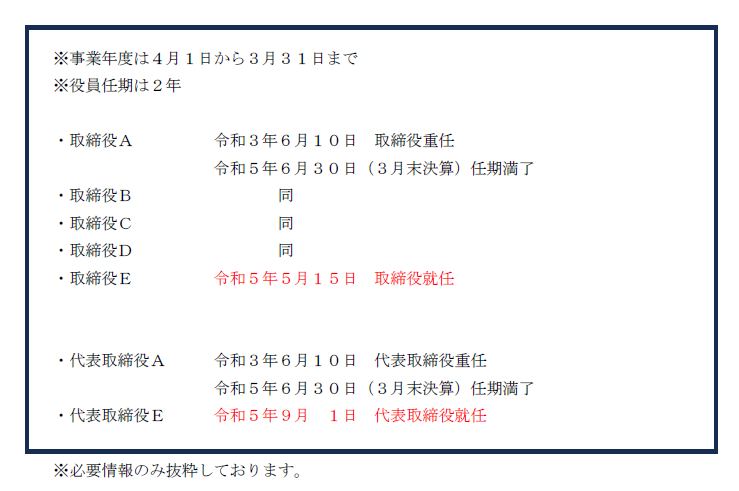

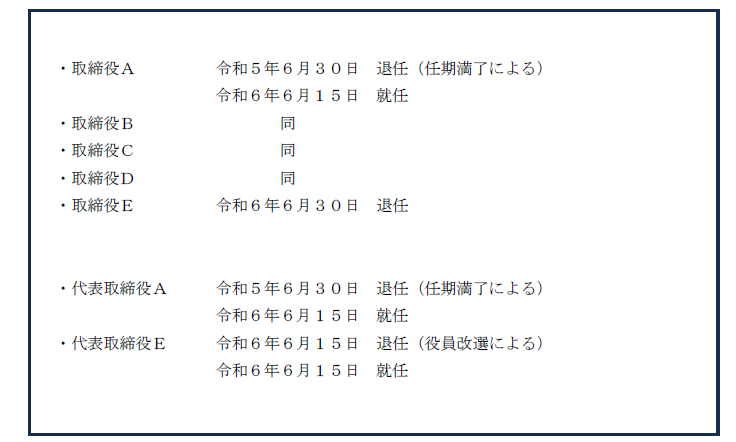

会社謄本を確認して情報を整理してみると、このようになっていました。

これだけだと分かり辛いのですが、読み解くと、

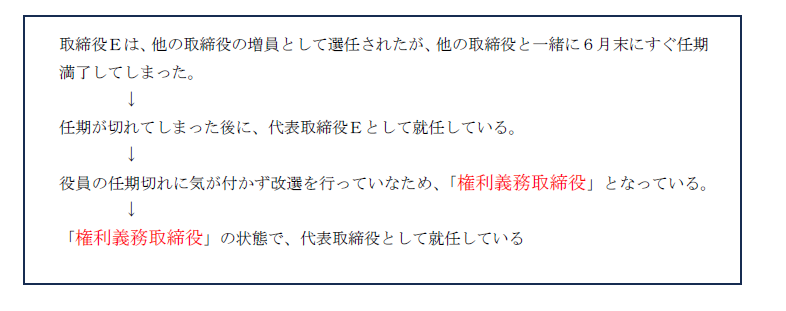

取締役Eは、他の取締役の増員として選任されたが、他の取締役と一緒に6月末にすぐ任期満了してしまった。

↓

任期が切れてしまった後に、代表取締役Eとして就任している。

という状況になっていたのです。

任期が切れているのに代表就任している…はどういう事でしょうか。

そもそも取締役の任期が切れてしまっていることについて法的には問題は無いのでしょうか。

じつは、取締役の任期が切れてしまっていても、状況によっては権利義務取締役として取締役の権利を持ち続けるのです。

会社の取締役や監査役などの役員には必ず任期が設定されています。

通常は2年(監査役は4年)ですが、定款において最長10年(非公開会社の場合のみ)まで伸長することが可能です。

厳密には「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と会社法で定められており、一般的には事業年度末日を終えてから3ヶ月以内に定時株主総会を開催し、そこで役員改選決議を行います。

その後、退任や重任、新任といった登記申請手続きを経て、きめられている定数内の役員数を維持するように運用しなくてはなりません。

しかし、何らかの理由で定数を下回ってしまった場合、その直前に取締役だった人は

“定数が欠けている間”は取締役としての権利を持ち義務を負うことが法律で定められています。

つまり、本人は役員でなくなったつもりなのに自分の代わりが決まるまでは続けなくてはならないということです。

このような理由により役員である状態を「権利義務取締役」といいます。

これは、突然会社の経営陣がいなくなることで会社が機能しなくなってしまうことを防ぐために法律で定められた地位なのです。

また、最も多いのは手続き上のミスによるものです。

取締役の任期が決まっていても、いつ就任したかにより任期満了のタイミングは異なるため、意図せずに任期が切れてしまっているというケースです。

そもそも任期を把握しておらず、任期が切れていることにすら長期間気づかないという事が圧倒的に多くあります。

この場合、取締役本人も自分が取締役であるという自覚を持ったままでいる可能性もありますが、法律上は「権利義務取締役」に該当します。

つぎに、代表取締役は取締役の中から選定される役職です。

取締役になっていないと代表取締役になれないのです。

では、任期が切れている取締役(権利義務取締役)は代表取締役になれるのでしょうか。

答えは、可能です。

前段落でも記載いたしましたが、「権利義務取締役」は、通常の取締役と同様の権限を有するとされています。

したがって、任期が切れてしまっていても、「権利義務取締役」であれば、取締役の権利義務を有する者として代表取締役に選定することも可能になるのです。

今回のケースを整理すると、

となります。

そこで一番悩んだのは、

「権利義務取締役」が代表取締役に就任した場合、代表取締役としての任期はいつまでになるのかという事です。

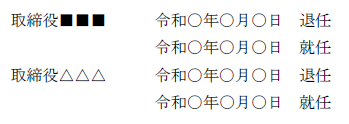

任期が既に切れてしまっている役員の登記申請する際は、

と日付を記載しなくてはなりません。

この日付の計算方法がややこしくなってしまっていたのです。

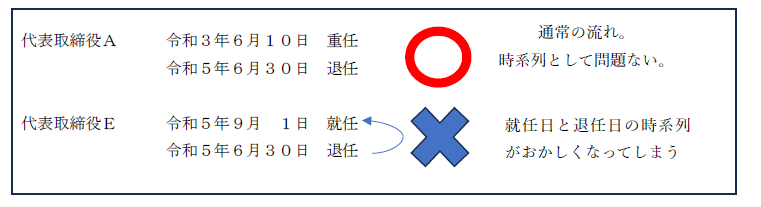

この会社の代表取締役は、代表取締役Aと代表取締役Eの2名になります。

Aについては取締役としての任期満了=代表取締役としての任期も満了となるのですが、

代表取締役Eについてはそうはいきません。

取締役の任期満了日(6/30)後に代表取締役就任(9/1)しているため、退任日を就任日まで遡ることが出来ないのです。

結論、今回のケースでの代表取締役としての任期は、取締役の改選をおこなうまでとなります。

注意ポイントは、

代表取締役を選定する時まで

ではなく

取締役の改選をおこなうまでになります。

元々、権利義務代表取締役になっているわけではないため、あくまでも取締役が新たに選ばれるまで代表取締役。

そして、取締役が選ばれて新たに代表取締役を選定するまでの空白期間は権利義務代表取締役になるということになります。

実際の空白期間は数時間という事が殆どだと思いますが、

「重任」ではなく「退任」になる、というのもポイントの1つです。

今回の登記申請書では

となり、無事に登記が完了致しました。

役員変更はよくある登記ですので、簡単なように感じられます。

しかし、今回のケースのように時系列がポイントになることも多数あり、

シンプル簡単な役員変更手続きだと思っても、実は落とし穴があったりするのです。

登記申請した後に法務局から補正があり、申請書を修正するだけでは問題が無いように感じますが、考え方に誤りがあるとそもそも作成した書類自体を修正しなくてはならないという事もあり得ます。

そして最悪、折角申請した登記を取下げしなくてはならないという事にもなりかねません。

簡単なようで奥の深い役員登記。

実は司法書士でも悩むことはたくさんあります。

お客様でも簡単にできそうな役員変更登記ですが、後々のことを考えて

しっかりと専門家である司法書士に相談・依頼したほうがよいでしょう。